Un retroceso que huele a silencio

En las orillas verdes y saladas de Esmeraldas, el eco de los tambores y marimbas acompaña las luchas históricas de las mujeres afrodescendientes. Ellas han tejido, a través de décadas, una resistencia silenciosa pero poderosa frente al racismo, la desigualdad y la violencia estructural. Sin embargo, el 24 de julio de 2025, mediante el Decreto Ejecutivo 60, el presidente Daniel Noboa dispuso la fusión del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos con el Ministerio de Gobierno, lo que en la práctica puso fin a la existencia de esta Cartera de Estado tras 18 años de funcionamiento bajo diversos nombres.

La justificación oficial no aludió a razones ideológicas, sino a un plan de “optimización” para ganar en eficiencia, similar a decisiones adoptadas en otros países como Panamá según da cuenta el portal web de Primicias.

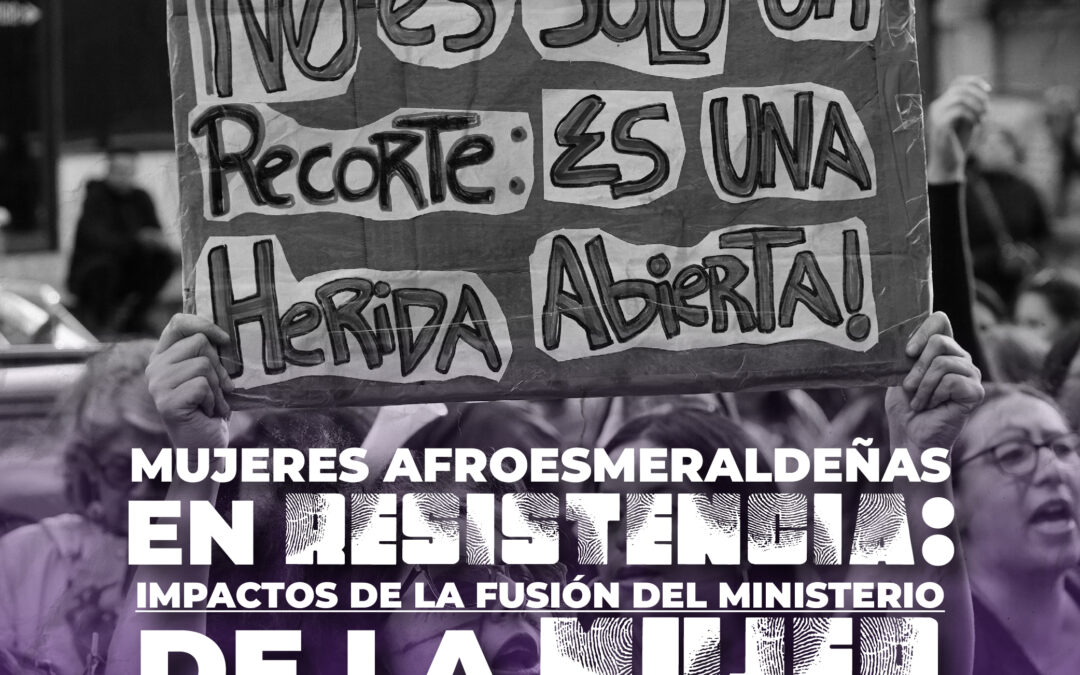

La decisión, presentada por el Ejecutivo como una “optimización institucional”, encendió las alarmas de organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos. Para las mujeres afroesmeraldeñas el cambio representa mucho más que una reestructuración burocrática: es un retroceso en la visibilidad y atención de las violencias que vivimos.

“Es como si nos quitaran la única puerta que teníamos para exigir justicia y nos mandaran a tocar a la ventanilla equivocada”, comenta Maribel Quiñónez, lideresa comunitaria de San Lorenzo, quien ha acompañado a mujeres víctimas de violencia de género en zonas rurales. “El Ministerio de Gobierno tiene otra agenda, otra forma de priorizar; nuestra vida no puede quedar supeditada a temas de seguridad interna únicamente”, concluyó.

Un contexto marcado por múltiples violencias

La provincia de Esmeraldas enfrenta una crisis compleja: violencia armada, pobreza estructural, impactos del cambio climático y un racismo institucional que sigue marginando a las comunidades afrodescendientes.

En diciembre de 2024 las cifras del INEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos) muestran que el 70% de la población afroecuatoriana vive en condiciones de pobreza, y en áreas rurales, el acceso a servicios básicos, salud y educación sigue siendo limitado.

En este escenario, las mujeres afroesmeraldeñas soportan una triple carga:

- Violencia de género: que va desde agresiones físicas y psicológicas hasta femicidios, con una tasa que en la provincia supera el promedio nacional.

- Racismo y discriminación: que limita su acceso a oportunidades laborales, educativas y de liderazgo político.

- Defensa territorial: enfrentando amenazas por oponerse a actividades extractivas que dañan el manglar, el río y la tierra que son sustento de vida.

Hasta antes de la fusión ministerial, el Ministerio de la Mujer mantenía una ruta institucional para denuncias y acompañamiento, aunque imperfecta y con recursos limitados. Hoy, muchas de esas funciones quedan diluidas en un ente cuya prioridad no es la atención directa a víctimas, sino el control y la gobernabilidad.

Resistencias que no se apagan

Frente a este escenario, organizaciones afroecuatorianas y feministas han articulado acciones conjuntas, redes de defensoras de derechos humanos y grupos juveniles han convocado plantones, pronunciamientos y foros comunitarios para exigir que se mantengan políticas públicas con enfoque de género, interculturalidad y reparación histórica.

Las demandas son claras:

- Restitución de un Ministerio autónomo que garantice los derechos de las mujeres.

- Presupuesto específico para programas de prevención y atención a la violencia de género en territorios afrodescendientes.

- Reconocimiento y protección de las defensoras comunitarias que luchan por el territorio.

- Políticas de reparación frente a la discriminación estructural y el racismo institucional.

El costo del silencio institucional

La ausencia de un ministerio especializado puede traducirse, de manera tangible, en vidas perdidas y comunidades más vulnerables. Sin instancias fuertes de protección, las víctimas pueden enfrentar barreras más altas para acceder a justicia: procesos más lentos, revictimización y falta de acompañamiento especializado.

Expertas en políticas públicas advierten que esta fusión podría implicar el incumplimiento de compromisos internacionales asumidos por el Ecuador, como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), ratificada el 9 de noviembre de 1981. Así mismo, señalan que podría contravenir la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), ratificada por Ecuador en 1996, la cual establece obligaciones claras para garantizar una vida libre de violencia para las mujeres.

“No es solo una decisión administrativa; es un debilitamiento institucional que contradice los avances logrados en materia de derechos humanos”.

— Genesis Cagua Benítez, abogada y defensora de derechos humanos, oriunda del cantón Tonchigue.

Un llamado que trasciende fronteras

La resistencia de las mujeres afroesmeraldeñas no se limita a la denuncia local. Sus voces han llegado a espacios internacionales, denunciando que en Ecuador la lucha por la igualdad de género y la protección de los territorios afrodescendientes enfrenta nuevas amenazas desde el propio aparato estatal.

En medio de la adversidad, se siguen tejiendo redes de apoyo: mingas, encuentros de formación política, talleres de defensa legal y alianzas con movimientos indígenas, campesinos y feministas urbanos.

Porque, como dicen las propias defensoras: “Podrán cerrar ministerios, pero no podrán apagar nuestra resistencia”.

La fusión del Ministerio de la Mujer con el Ministerio de Gobierno no es simplemente un cambio administrativo; es un síntoma alarmante de retroceso en las políticas de género y de derechos humanos en el país. Esta decisión no solo reduce la institucionalidad y los mecanismos especializados para la protección de los derechos de las mujeres, sino que envía un mensaje político de despriorización de sus demandas históricas. Para nosotras las mujeres afroesmeraldeñas, cuya lucha por la igualdad está profundamente entrelazada con la defensa de nuestro territorio, la culturas y medios de vida, este cambio representa un riesgo aún mayor de invisibilidad y desprotección.

En un contexto marcado por el racismo estructural, la violencia de género y el avance de proyectos extractivos que amenazan nuestras comunidades, la desaparición de una cartera dedicada exclusivamente a las mujeres puede significar menos acceso a políticas públicas, menos espacios de incidencia y menos recursos para enfrentar las múltiples violencias que nos atraviesan. Sin embargo, la historia de Esmeraldas ha demostrado que, aunque los caminos se tornen más difíciles, la resistencia no se apaga: se hereda en la memoria colectiva, se canta en las marimbas y arrullos, y se defiende en las calles y en los manglares, generación tras generación.

- Encuentro Pluriverbal de Sanación - enero 4, 2026

- Crisis democrática y autoritarismo en Ecuador: resistencia ciudadana frente a la vulneración de derechos ambientales, el irrespeto a la voluntad popular y el abandono del Yasuní - octubre 3, 2025

- Mujeres afroesmeraldeñas en resistencia: impactos de la fusión del Ministerio de la Mujer con el Ministerio de Gobierno y la lucha por derechos del territorio. - agosto 15, 2025